点击阅读英文原文

尴尬因素

我的很多教学实践都总结于负面的经历,并大致可归结为两个问题:“我在本科期间的学习体验是什么样的?”以及“我怎么才能让我学生的学习体验变得更好? ”

我当时的许多老师的自由放任态度,也许是在20世纪八九十年代之交攻读学位所不可避免的后果。对于学生来说,那是相对平静的日子(能拿到全额奖学金),但并不意味着一切都比现在要好。

我清楚地记得,在哲学研讨会上,在场20人中,超过15人接连不断地抽着烟。他们无疑想象自己正在塞纳河左岸。在那些日子里,“健康与安全”意味着确保你的香烟在课程或研讨会前全部掐灭,而“学习资料”则是带有化学气味的、歪斜的手写复印件,有时复印失误下,只有一半的内容印上页面。等待一场研讨会开始,然后因为教师没有出现而跑到咖啡厅并不稀奇。讲师中鲜少有人是合格的教师。尽管如此,他们中许多人仍是鼓舞人心的。

当我开始教学时,学校鼓励我接受教学资格培训。我认为这个培训过程相当枯燥,且与我实际的课堂经验脱节。不过20年后,我仍然可以引用我读过的一篇关于教学、学习和评估的协调的教育学研究!高等教育教学专业能力发展项目 (PGCert)带给我最重要的是,我感觉自己是一位“称职的”、善于思考的教师。而我的老师中很少有人做到这一点。

THE Campus views: How I stopped worrying and learned to embrace pre-prepared courses

然而,我的证书应该附带一个辅修“尴尬学”的证明。这是我多年以来所擅长的事情。我花了很长时间才意识到,在大部分情况下,“喜爱孩子们”是一个不明智的、几乎不可能成功的策略——对于那些使用“喜爱孩子们”这种表达的人来说尤其如此。这也就能解释那些尴尬沉默的时刻了:我分享自己对于詹姆斯一世(James I)在《恶魔学》(Daemonologie)中“有99个问题,但是女巫不止一个”的看法时,台下那些面无表情的脸;在讲授米尔顿的反语篇时讲了一个客观上令人捧腹的“抨击主教”的讽刺,却收获同情的目光;以及我播放一张写着“优雅的爱:诗意的涅槃”时,在科特·柯本(Kurt Cobain)去世后很久才出生的学生们几乎没人能够理解。

还有一次,在数字技术还没普及的21世纪早期,我在一堂课上斥责了一群周一早上迟到的学生。而其中一个学生温和地指出,我似乎是在夏令时开始前一周就在手表上拨快了一小时。几年后的一次研讨课上,我不断重复着“谁的手机还开着,请把它关掉好吗?”我的语气变得越来越被动攻击、大声且生气,直到我发现那是我自己的手机——你可能也猜到了。

似乎人类的一些基本功能缺陷是任何教学证书都无法弥补的。

艾玛·里斯(Emma Rees)是切斯特大学(University of Chester)文学和性别研究教授。

信号故障

在研究生研究部工作,我的教学工作量相对较小。话虽如此,我仍有一大堆失误经历。比如,一位课程协调员在11:45打来电话,问我什么时候能到教室准备12:00的课。而从我的办公室到学校需要坐9站地铁,加上慢跑25分钟。还有一次,一个学生在课程开始15分钟后礼貌地指出,也许我没有意识到这节课是物理学家的细胞生物学导论。最近,我在一次线上课程中发现自己早就掉线了,并毫不知情地讲了15张PPT的内容。

这些错误没什么教训可吸取的。唯一可能有用的是,设置Outlook提醒以及频繁与听众互动都是好习惯。但我能回忆起两个至少对我来说是“教育性时刻”的例子。

第一件是我的第一次演讲。我是邓迪大学(University of Dundee)的一名生物化学研究生,我的导师让我在爱丁堡的苏格兰蛋白质小组冬季会议上做一个简短的演讲(这个小组并不研究凯尔特人的蛋白)。那是在20世纪80年代早期,没有PowerPoint,甚至还没有激光笔。幻灯片必需提前几天用手动摄影准备好——我的每一张幻灯片都必须从头开始制作。

准备工作完成后,我和一群实验室的伙伴挤进了一辆车,开向爱丁堡。我的导师不开车让我松了一口气,毕竟他车技可不怎么样。但我本该注意到他对我的幻灯片都做了什么。

等我开始演讲时,我才意识到他不仅重新编排了我的幻灯片顺序,还从他自己的收藏中拿出一些加到我的幻灯片里。这一举动出于好意,而且显著改善了我演讲的逻辑。但这意味着我和听众一样,丝毫不知接下来要放映的是哪一张幻灯片。教训:演讲的节奏对有效沟通很重要。这不仅需要演讲内容在演讲者的舒适圈内,还需要演讲者熟知内容的编排顺序。做好准备!

第二个例子是我最近在澳大利亚南部的洛恩会议(Lorne Conference)上的一次演讲。我的研究实验室多年来一直在研究控制细胞如何对其所处环境作出反应的通路。对这些信号系统的理解已从线性级联进化到形成特定节点的蛋白质组合。然而,教科书上仍认为这些系统基本上彼此隔离,通过其独特的组件传递特定信号。我们研究的一种蛋白质是这些信号通路中不可或缺的组成部分。这就提出了一个问题:如果同一种蛋白质受到多种信号的影响,细胞如何分辨出原始信号是什么?

我试图用一张幻灯片来介绍这个难题,把所有信号系统浓缩成一小部分,其中大多数涉及混杂蛋白。然而,听众立刻开始窃窃私语,并一直持续到问答环节。研究X、Y、Z通路的教授问,那通路XYZ呢?他们关注的是简单的设置,而非新的支持性数据。

我犯了两个严重的错误。首先,在讲座开始时作出有争议或不完善的假设是不明智的。我应该先罗列证据。那些令人不快的幻灯片脚注可能也会有所帮助:“我所举的例子只是说明性的,并不代表它们涵盖了所有情况”。

其次,你很容易冒犯那些在你知之甚少的领域穷尽自己职业生涯的人。在学术界,质疑一切是可行的。但我们都从不同的角度看世界。因此,如果你想改变人们的想法,你需要有同理心和尊重。先让他们热热身,并且先和亲近的同事试讲一下你的假设。

吉姆·伍德哥特(Jim Woodgett)是多伦多卢恩菲尔德-坦恩鲍姆研究所(Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute)的高级科学家,也是温哥华泰瑞·福克斯研究所(Terry Fox Research Institute)的总裁和科学主任。

做好最坏的打算

这学期我关于中世纪英国文学的本科研讨课已经快结束了,而没有人愿意发言。我先做了一贯的暖场,花10-15分钟用轻松的态度讲了当天的阅读来源和历史背景,点出几个关键点,然后抛出一个问题来激发讨论。这个问题什么都没有激发。我换种方式又问了一遍。迎来一片沉默。我尝试了列表上的其他一些问题,有的非常开放性,有的比较具体,希望某个问题能引起某个学生的兴趣。一个都没有。

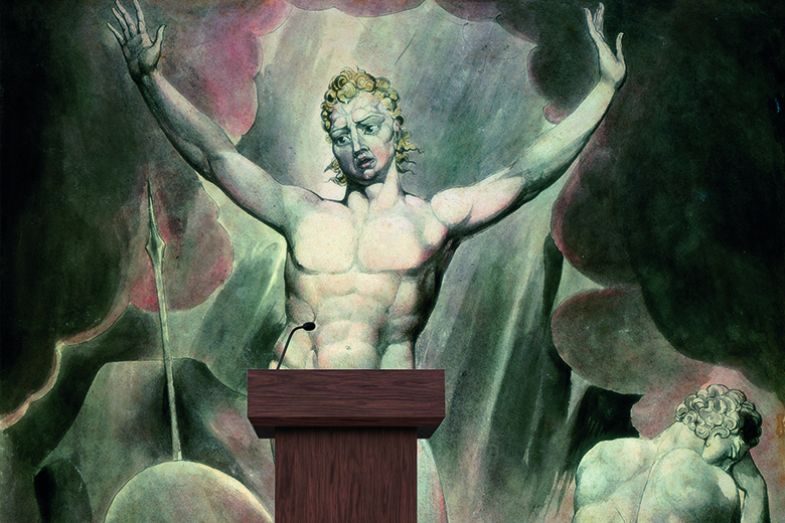

米尔顿的《失乐园》(Paradise Lost)中有这样一个场景,撒旦向堕天使们讲述了上帝创造的新世界,并问他们谁有足够的勇气去探索它。魔鬼们自认为是史诗般的英雄,所以撒旦四处张望,期待一位自告奋勇者的出现——“但大家坐着一言不发。”我不禁认为,米尔顿了解这种试图引导没做预习的学生进行研讨课讨论的感觉。

因为,事实证明,我的学生里没有一个读过材料。我不知所措,直到我想起一位同事曾教过我一种应对这种情况的策略。我没有生气,平静地说:“我不知道怎样教这样的课。下次等你们准备好了再上课吧。”然后我收拾好书,擦干净板书,离开了教室。

下一次上课时,我的学生们来上课时已经有了许多关于阅读的看法,我几乎插不上一句话。

我在高校里教了15年文学,直到最近,去教室前我仍会感到一阵胃疼。大部分时间里,我以为这是怯场。像演员一样,我必须在余下的职业生涯中忍受这种感觉。直到最近我才开始明白,我并不害怕表演本身——上课不会引起焦虑。让我担心的是,在不知道有多少学生准备好发言的情况下,必须带领学生进行一场经过缜密思考的、条理清晰、内容丰富的讨论。

我相信研讨课的教学价值,并不想强迫学生被动接受我的观点。但这种不确定性带来了负面影响。在灾难性的情况下,我可以让所有人回家,这可以改善他们在那一学期余下课程中的表现。但是也有很多一般的课程不适合采用这种做法。

令人惊讶的是,这场疫情帮我找到了解决方法。在经历了灾难性的第一学期的线上教学后,我决定假设我的学生都没有做准备,并以此为前提设计课程。我们没有进行自由讨论,而是改为精读,以及从古英语和中古英语向现代英语的大量翻译。我告诉学生们,不管怎么样,我希望他们能参与课堂活动,他们也做到了。

让我惊讶的是,学生们发言更积极了,注意到了有趣的细节和大的模式。我以前竭力促成的那些讨论,现在自然而然地产生了。在低耗能的日子里,我们仍然可以依靠翻译。我突然意识到我的胃痛消失了,教学让我精力充沛而不是筋疲力尽。为最坏的情况做好准备,让教学成为一种可靠的乐趣,对我的学生来说也更有成效。

埃琳娜·杜米特莱斯库(Irina Dumitrescu)是波恩大学(University of Bonn)的英国中世纪研究学教授

隧道视野

有一天,我作为一名年轻的讲师走上讲台,急切地想引起台下众多听众的反应。我认为我讲得很有条理,但却身体不适。这在授课中也显示出来了:我讲得缺乏激情。我停顿了一下,不是为了引人注目,然后在沉默中响起了一声响亮的呵欠。每个人都笑了,我也勉强笑了笑。

现在回想起来,(我可能不应该在当时作出的)这毫无激情的表现的唯一好处是,它帮助我维持了一个记录。从1968年以助教身份上的第一节讨论课到2020年我上的最后一节课为止,我从未缺勤——不管教学质量有多不同。

当然,我职业生涯早期的那个让我愧疚的时刻一直伴随着我。但我很快意识到,另一个极端——带领一群过度兴奋的学生——要危险得多,尽管也相当有趣。上世纪70年代的一门环境政治学课程结束时,两名学生在我桌前就气候变化展开了争论(是的,70年代就开始了)。“白痴”和其他令人不快的形容词一起被反复使用,我不得不强行分开他们。至少我的研讨课留下了“活跃”的名声。

更为极端的是在一个关于民族主义的研究生研讨课上,一名希腊学生对一个完全非故意的刺激作出反应,站起身愤怒地颤抖着,声称如果再有人使用“马其顿”这个词,他就杀了他们。还有什么更好的方法能让彬彬有礼的本地听众了解到,由国家身份的符号和象征所产生的情感可能比他们的理念中所预设更强大呢?

但是,与接下来的迷你巴士的故事相比,研讨课现场发生灾难的可能性微不足道。在我的职业生涯中,我带领学生进行了100多次实地考察,几乎总是身兼教师和司机两职。有一次,我们的旅程往返威勒尔(Wirral)模范小镇阳光港(Port Sunlight)和利物浦。路上,我有一瞬间误以为我开的是自己的车,于是把车开进了莫西隧道(Mersey Tunnel)的小轿车专用车道上。“嘭”地一声巨响,小巴车顶的行李架撞到了上方的指示牌上。幸运的是,车没有受损。学生们发出尖叫,然后是一阵紧张的笑声。我把车开向一位穿着莫西隧道公司制服的,冷静地看着这一幕的工作人员。

我问道:“你希望我怎么做?”他用流利的利物浦口音回答:“我想让你干什么?我想让你滚开,否则我们要填一整天的表格。”于是我离开了——那天我给学生们带来了他们最难忘的莫西塞德郡文化。

林肯·艾立森(Lincoln Allison)是华威大学(University of Warwick)政治学荣休教授。

阶级战争

多年来,我确信我的高校教学低谷出现在我学术生涯的早期。

当我在伦敦一所92年后成立的高校的研究所获得博士后职位后不久,这个明显的低谷就出现了。我刚刚获得博士学位,因此被要求教授基础的大一社会理论课程。带着一堆演示文稿和一台投影仪(这是微软发明PowerPoint之前很久的事),我慢慢地带学生们学习我这一领域的经典文献。

我对解读马克思·韦伯(Max Weber)和埃米尔·迪尔凯姆(Emile Durkheim)的基础理论有着初来乍到的热情,学生们似乎也接受良好,尽管他们并不总是那么专注。但一天早上,我的课讲到马克思受黑格尔启发写就的工业资本主义理论,情况有所变化。听众中有人不断打断课程进程,发出嘲讽和抨击。做出这些事情的不是我的学生,而是来自我所在的系的两名年轻学者。他们不请自来地站在教室后面,以重复的嘲笑给我实时反馈。

后来我发现这两位同事都是激进的托格茨基主义者,而且似乎被我对马克思颠覆性的历史唯物主义(我忘记提这一点了)的全面分析所冒犯。我一度怒火中烧,对那些激进的批评者吼道:“不要怪我,怪课本吧”。因为我那堂课的很多内容,甚至整个课程的很多内容都来自一本大部头书。后来,这两位诘问者之一成为了一所令人敬畏的高校的一名备受尊敬的资深教授。实际上,我在2013年的一次会议上遇到了他。当时他在做主旨演讲,而我克制住了自己起哄的冲动。

尽管当时我被自己课堂上的未遂“政变”震惊了,但这一插曲和其他早期的教学失败让我对所有事都有了预期,希望意外的事情永远不会发生。但当疫情袭来,远程教学成为高校里保持社交距离的常态时,意外又发生了。

一开始,使用Zoom是一件新奇的事。理论上,你可以穿着内衣在世界上任何地方授课,只要你没有受到旅行禁令约束,并且有足够的钱住隔离酒店。我甚至想象,远程教学可能会在高等教育中引发一场教学革命——教师成为内容创造者,高校学习平台将转变为异步内容的流媒体服务——就像Netflix大学一样。

在这个强制性的实验进行了两年以后,我患上了真正的Zoom疲劳症。又一次,我被再一次出现的空白屏幕和寂静激怒了。我以为自己静音了,就开始了略带不满的咆哮。而我的麦克风一直开着。

如果学生们投诉了,我的借口是:我是在质问另一位讲师。

迈克尔·马里内托(Michael Marinetto)是卡迪夫大学(Cardiff University)管理学高级讲师。

课程修正

2014年,在我担任教职的第三年,我被任命为一门结构生物信息学课程的负责人。每年都有很多教师为我们的工科学生开设这门课,但我并没有相应经验。

负责一门我从未教过的、由多名教师授课的课程,是一个相当奇怪的工作。我担心教师们会如何看待我承担这一职责,以及我能提供多少有用的东西。所以,当学生们在开学几星期后开始抱怨课程教材时,我的心沉了下来。

我和学生代表,以及任课老师进行了数次会议。在这期间,我了解到这门课历来都是学生们很害怕上的一门课。他们觉得这门课有挑战性的原因之一,是作为工程专业的学生,这是他们在学位课程中第一次接触到生物学。生物学家思考和解决问题的方式对他们来说是全新的。

在教授与自己专业领域截然不同的学生时,学者们通常不会考虑这种跨学科的方法差异。然而,我能看出学生们的理由。而且,我在教授这门课上投入不多反而成为了我的优势,给了我心理上的许可,让我在第二年协调这门课的时候完全重组其结构。

重新设计这门课得到了分管研究的系主任的大力支持;包括重写所有课程材料,以及重新编写实验室大纲,以囊括详细的背景和说明。我做出的主要改变包括确保课程内容和学习目标之间具有结构性和一致性、提高视觉辅助的质量、向学生们解释他们为什么学习某些东西,以及最重要的是,倾听他们的意见,考虑他们的担忧。我对之前在这门课上遇到的挑战很坦诚,并要求他们不断反馈。在此基础上,我在负责这门课的所有时间里都继续改进课程。

课程改版后,我和我招募的一位同事——一位优秀的教师,一起教授这门课。上课第一天,一个学生走过来告诉我,他们真的很害怕上这门课。不过,以前的学生告诉他们的恐惧并没有变成现实:他们感到很高兴,因为他们觉得课程的基调完全不同了。这让我对未来的学期感到乐观。

这段经历凸显出,如果你想要将教学质量最大化,与学生进行坦诚和开放的对话是多么重要。这对我来说是尤为重要的一课,因为我后来教过来自不同背景和STEM学科(科学、技术、工程和数学)的学生。彻底改革课程耗时甚多,但随着课程评估不断上升,这会给人带来巨大的满足感。

在长达4年时间里,我一直负责这门课,到最后我已经成功将这门课从学生最害怕的课程变成了他们最期待的课程。我最初认为这是一个巨大的、不必要的挑战,但现在却成为了我最大、最自豪的教学成就之一。

琳恩·卡梅林(Lynn Kamerlin)是乌普萨拉大学(Uppsala University)结构生物学教授。

在泪水中结束

“啊!”我的内心尖叫起来。我被眼前的东西吓得动弹不得,想大声叫出来,又担心我会吓到面前的两个学生。如果其中一个人动了一下,哪怕只是轻微的一下,他们中其中一人肯定会失明。

当时我在英格兰东部的一所著名大学做博士后。和许多职业早期的学者一样,我通过在实验课堂上示范来增加收入并获得教学经验。

那天是医学生的生物化学实操课。课程以溶菌酶为基础。溶菌酶是一种天然的小型抗菌化合物,存在于眼泪和唾液等体液中。按照设计,学生们应该(通过穿上几层外套,再绕着教学楼跑上几圈,以及使用催泪剂,或洋葱这样致人流泪的物品这样的方法)收集自己的汗液和泪液,并确定样本中各有多少溶菌酶。

汗水和泪水(这并不是修辞)应该被收集到小塑料管中。这一点明确地记录在实操手册中,而我面前的学生也很明确地没有读过手册。一名学生小心翼翼地走近另一名学生,举起双臂,显然是想用玻璃移液管直接从另一个学生的眼睛里吸出眼泪。我怀疑地看着,越来越感到不安。这个学生拿起的不是一个小移液管,而是一个大到需要两只手才能拿住的大移液管。

我不知道谁更不明智:是那个拿着移液管的学生,还是让别人用移液管靠近自己的人。

似乎过了很久——而实际上可能只有几秒钟——我冲到桌子那头,从那名本科生手中向后拽出移液管。直到那时我才松了一口气。

那名学生说:“嘿!你干什么呢?”

我答道:“挽救你实验搭档的眼睛!你到底在想什么?”

“那不然我该怎么收集眼泪呢?”学生有些愤怒地回应。

到今天为止,看着一个学生拿着一个巨大且尖锐的玻璃接近另一个学生的眼睛,是我在实验室(或任何课堂)见过的最可怕的事。我还见过学生们心不在焉地用装有有毒化合物的容器轻敲自己的牙齿;把放射性染料洒在裤子上;加热试管里的东西时把开口冲向自己;故意触摸那些刚刚被告知很烫的东西,“只是为了确认一下”。然而,没有学生受到伤害。这些事件虽然都很可怕,却给我上了宝贵的一课。

首先,你不可能计划好所有事。生物化学课设计得很好,有针对教职工和学生的明确的指导和详细的情况介绍,但意想不到的事情还是发生了。你总是需要适应力和观察力。

其次,也是此后对我很有帮助的一点,永远不要假设学生已经阅读了说明,或者他们已经理解了说明。他们不是专家,还在学习。经常检查并说明(需要重复多次)。

最后,即使是最优秀的人,无论如何无意,也会做出非常非常愚蠢的事情。

奥利弗·A·H·琼斯(Oliver A. H. Jones)是澳大利亚墨尔本皇家墨尔本理工大学(RMIT University)分析化学教授与生物科学和视频技术副院长。

本文由陆子惠为泰晤士高等教育翻译。